П.П. Кончаловский. Из книги Л. Мочалина "Неповторимость таланта". 1966. Автор: Л. Мочалов

В них видит космическое могущество жизни. Краски его полотен напоены соками земли.

мечтал написать картину на русскую тему, написать так, чтобы «щами пахло». У «пахнет» и сирень, и вино, и хлеб, и табачные листья, и всевозможная снедь.

— не мастер синтетических обобщений. Он эмпирик. Но в своем восприятии конкретного он ощущает стихию всей жизни в целом.

Богатство жизни отражается в многообразии подходов живописца к природе. Он нигде и ни в чем не повторяется, сохраняя во всем свежесть и непосредственность восприятия. всем духом своего творчества антиакадемичен.

Признавая закономерной условность искусства, он остается непримиримым врагом заученных приемов. «Все мы, художники, разумеется, условны в известной степени, — говорил , — но есть условность, являющаяся высоким качеством живописи, показывающая мастерство и находчивость художника, и есть иная условность — трафаретный «приемчик», живописная «болтовня» дурного вкуса. Настоящий, мастерски найденный в природе прием — это такая условность, которая покоряет зрителя, если даже он видит и чувствует эту условность. А «приемчики» чуткий зритель всегда почувствует и хорошо определит их отталкивающую от живописи силу».

Многообразие подходов к натуре и богатство живописного языка — это тоже выражение мироощущения художника. Это тоже «философия». Она отражает неистощимую изменчивость жизни, ценность ее случайностей, радость узнавания непредвиденного. Кончаловский умеет удивляться миру. А удивление всегда неповторимо. Столь же неповторимы по своей манере исполнения лучшие работы художника. как-то заметил: «Я никогда не сажусь на объезженного коня. После каждой конченной вещи следующая опять является для меня необъезженным конем».

Мы видели, как глубоко различны по образному строю портреты В.Э.Мейерхольда Портрет В.Э.Мейерхольда. 1938Холст, масло, 211 х 233Государственная Третьяковская галерея и А.Н.Толстого

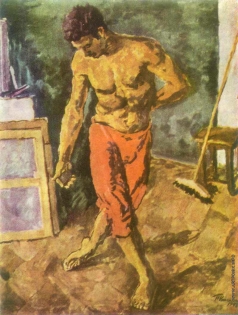

Портрет В.Э.Мейерхольда. 1938Холст, масло, 211 х 233Государственная Третьяковская галерея и А.Н.Толстого А.Н.Толстой в гостях у художника. 1941Холст, масло., 142 x 168Государственный Русский музей. По-разному пишет художник полотёра

А.Н.Толстой в гостях у художника. 1941Холст, масло., 142 x 168Государственный Русский музей. По-разному пишет художник полотёра Полотёр. 1946Холст, масло, 163х143Государственная Третьяковская галерея, разгоряченного работой, и артистку В.Дулову

Полотёр. 1946Холст, масло, 163х143Государственная Третьяковская галерея, разгоряченного работой, и артистку В.Дулову Портрет артистки В.Дуловой. 1949Холст, масло, 77 x 81Государственная Третьяковская галерея, нежно прильнувшую щекой к музыкальному инструменту — к золотой арфе. В первом случае живопись темпераментная, яркие, «возбужденные» краски словно бы раскалены, мазок нервный, подвижной, грубоватый. Во втором — прелесть живописи составляют тонкие переливы, мягкие сочетания цветовых оттенков; нежный мазок бережно передает неуловимую игру света и тени.

Портрет артистки В.Дуловой. 1949Холст, масло, 77 x 81Государственная Третьяковская галерея, нежно прильнувшую щекой к музыкальному инструменту — к золотой арфе. В первом случае живопись темпераментная, яркие, «возбужденные» краски словно бы раскалены, мазок нервный, подвижной, грубоватый. Во втором — прелесть живописи составляют тонкие переливы, мягкие сочетания цветовых оттенков; нежный мазок бережно передает неуловимую игру света и тени.

Так же несхожи между собой и другие работы художника. Легкой кистью, свободно «спет» свежий, и радостный натюрморт «Полевые цветы Полевые цветы. 1932Холст, масло, 50,5 х 62,5Частная коллекция». Строг по колориту, построенному на четких контрастах, крепок по композиции и четок по форме плотно написанный натюрморт «Ветчина, хлеб и вино

Полевые цветы. 1932Холст, масло, 50,5 х 62,5Частная коллекция». Строг по колориту, построенному на четких контрастах, крепок по композиции и четок по форме плотно написанный натюрморт «Ветчина, хлеб и вино Ветчина, хлеб и вино. 1948Холст, масло, 82 x 95Государственная Третьяковская галерея».

Ветчина, хлеб и вино. 1948Холст, масло, 82 x 95Государственная Третьяковская галерея».

При этом всюду самобытен, его не спутаешь ни с кем другим. От мастерства некоторых художников веет холодом. — зрелый мастер живописи, умеющий сохранить детскую непосредственность и свежесть восприятия природы. Он всегда искренен и мудро простодушен в своем искусстве.

Искусство выражает очень существенную черту русского национального характера: способность органически усваивать и творчески перерабатывать опыт других народов. Казалось бы, в начале своего пути порвал все связи с почвой национального искусства. Он прошел школу у французов. Он - не нужно бояться этого произнести! — учился у импрессионистов, Ван Гага, Сезанна. Однако от учения живописец не потерял самобытности; не стал он и эпигоном.

не только «оклиматизировал» традиции французской живописи на родной почве, но, по сути дела, своим могучим темпераментом и добрым человеческим сердцем наполнил их новым — глубоко демократическим и подлинно национальным содержанием. Он ездил в Париж, но приехал в Москву. И то, что кое-кто, по косной привычке, считает «иностранным», он давно уже сделал русским, подобно тому, как наш народ слова чужеземного происхождения: «сундук и сарай» (татарские), «тетрадь и фонарь» (греческие), «абажур и котлета» (французские), «балка и шумовка» (немецкие) сделал исконно русскими.

своим творчеством как бы принял участие в обогащении художественного языка родного искусства.

«Автопортрет Автопортрет. 1943Холст, масло» 1943 года изображает художника в честном поединке со своим ремеслом. Выражение лица мастера сосредоточенно, в его взгляде, в морщинах, пересекающих лоб, читается неудовлетворенность. Блик на стекле, наполовину скрывающий глаз живописца,— деталь едва ли не символичная для всего его творчества. Художник не может и не считает нужным переступить через порог кажущегося. Он — поэт непосредственно зримого. Но он тверд в своем неистребимом же

лании угнаться за натурой, заставить ее жить на полотне, уловить неуловимое.

Автопортрет. 1943Холст, масло» 1943 года изображает художника в честном поединке со своим ремеслом. Выражение лица мастера сосредоточенно, в его взгляде, в морщинах, пересекающих лоб, читается неудовлетворенность. Блик на стекле, наполовину скрывающий глаз живописца,— деталь едва ли не символичная для всего его творчества. Художник не может и не считает нужным переступить через порог кажущегося. Он — поэт непосредственно зримого. Но он тверд в своем неистребимом же

лании угнаться за натурой, заставить ее жить на полотне, уловить неуловимое.

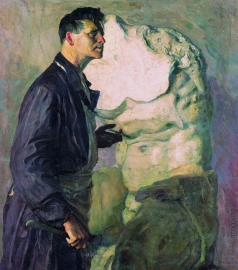

Руки живописца, со вздутыми венами, — руки труженика. Художник предстает перед самим собой в один из моментов своей повседневной работы. Все в портрете подчеркнуто обыденно. Даже статуэтка Сурикова, стоящая на заднем плане рядом с подрамниками, воспринимается не как олицетворение какой-либо идеи (вспомним, например, античный торс в нестеровском портрете И.Д.Шадра Портрет скульптора И.Д.Шадра. 1934Холст, масло., 102 x 92Государственная Третьяковская галерея или скульптуру Борея в его же портрете В.И.Мухиной), а всего лишь как деталь домашней обстановки. Суриков — «живет» сам по себе, он — в прошлом. Великое прошлое взывает к соревнованию с ним.

Портрет скульптора И.Д.Шадра. 1934Холст, масло., 102 x 92Государственная Третьяковская галерея или скульптуру Борея в его же портрете В.И.Мухиной), а всего лишь как деталь домашней обстановки. Суриков — «живет» сам по себе, он — в прошлом. Великое прошлое взывает к соревнованию с ним.

изображает себя стоящим у мольберта с кистью в руке. С честностью взыскательного, неудовлетворенного собой художника он смотрит себе в глаза. Он полон решимости стоять «на своем посту — до конца».

Жизнь и творчество живописца говорят о том, что таким он был и в действительности.