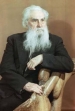

С.Т. Коненков. Жизнь, равная веку. Из книги Г. Анисимова «Незаконченные биографии». 1988. Автор: Г. Анисимов

— Я очень рад снова побывать на родной земле, снова увидеть эти чудесные места, встретиться с земляками, посмотреть, как они живут,— говорил Сергей Тимофеевич.— И в Десне, и в Остре я когда-то купался, ловил рыбу. Я всегда любил наш замечательный город Рославль, теперь он разросся, стал более красивым.

Радушно встречали художника в Екимовичах, по старинному обычаю преподнесли хлеб-соль. А в родных Караковичах пионеры построились для торжественного приветствия.

— Здравствуйте, орлята! — приветствовал их Сергей Тимофеевич, а потом подошел к пожилым людям, которые уселись на лужайке у школы. На родине встретил друзей детства Г. П. Хоменко и Д. А. Веселова, сфотографировался с ними. Известный, признанный художник, мировая знаменитость держался со своими земляками просто, демократично. Его облик почти не выделяется среди простых лиц русских крестьян, которые обступают его, даже на фотографиях. На родину к себе Сергей Тимофеевич всегда собирался очень тщательно. Он отправлял туда свои работы — в дар школам, музеям, дворцам культуры. А машина, в которой он ехал сам, ломилась от разнообразных сувениров — всякой снеди, шоколадных наборов, сервизов, самоваров, самых необходимых в домашнем обиходе вещей, которые в Москве купить легче. Дарил Сергей Тимофеевич всегда охотно, щедро, с лучистой улыбкой радости на лице. И тени барской снисходительности в этих подарках не бывало — поэтому люди принимали их с достоинством и благодарностью. Однажды он остановился ночевать в какой-то сельской избе, и хозяйка пожаловалась ему, что у нее подушки не больно-то хорошие, да и одеяло так себе. По приезде в Москву Сергей Тимофеевич поручил купить хороших подушек и одеял и отправить по адресу, который он специально для этой цели взял у хозяйки, приютившей его на ночлег.

Внимание его к людям, живой интерес к жизни, к искусству всегда были у естественными, органичными.

Он интересовался научными открытиями, ездил в музеи, на выставки, встречался с художниками, держал руку, как говорится, на пульсе жизни. Пришел я к нему как-то и рассказал, что на новом проспекте Калинина построили кинотеатр «Октябрь», на нем создана интересная мозаика, что авторы ее — известные московские монументалисты , А. Васнецов и подвергаются за свою работу острой критике со стороны тогдашнего президента Академии художеств В. Серова, что они стали героями фельетона и что им грозят сколоть мозаику. Сергей Тимофеевич, услышав это слово «сколоть», тут же среагировал по-коненковски:

— Приезжай за мной завтра с утра, ровно к десяти на такси — поедем смотреть эту мозаику.

Утром мы с Сергеем Тимофеевичем приехали к кинотеатру. Там нас уже ждали взволнованные авторы. Сергей Тимофеевич вышел из машины и спросил:

— Который из вас Васнецов?

Андронов, весело взглянув на , громко ответил:

— Мы, Сергей Тимофеевич!

заулыбался и сказал, что с Виктором Васнецовым был в большой дружбе, а потом стал внимательно разглядывать мозаику. Осмотрев, он попросил его перевезти на другую сторону проспекта, чтобы взглянуть, как смотрится мозаика издали. Потом поздравил авторов, тепло с ними распрощался и обещал непременно дать отзыв об их работе. Этот свой отзыв продиктовал мне в мастерской. Он был опубликован в «Правде» первого ноября 1967 года. Там было написано: «...Недавно я ехал по Москве. Неузнаваемо изменились улицы. Помолодела, расцвела наша столица. Внимание привлекла огромная мозаичная работа на новом кинотеатре «Октябрь». Среди новой индустриальной архитектуры древняя техника прямого набора мозаики на стену создает острый, оригинальный контраст. Коллектив под руководством московских художников А. Васнецова, , создал значительное, смелое произведение, придающее особый идейный акцент всей улице.

Рабочий, солдат-крестьянин, матрос — три силы, свершившие революцию, выступают на стене кинотеатра, символизируя победу народа. Художники показали Октябрь во времени — от штурма Зимнего до штурма космоса. Все, что создано и сооружено за полстолетия,— дело наших рук. Попробуйте представить масштаб свершенного: это такая громада, что дух захватывает!».

Нечего и говорить, что поддержка этой работы таким могучим авторитетом, как С. , была для нее и авторов настоящей «охранной грамотой». дожил до легендарной прижизненной славы, при его жизни в Смоленске открылся его музей, но держался Сергей Тимофеевич просто, демократично, чванства и заносчивости в нем никогда не наблюдалось. От ощущения собственной силы у него не разбегались глаза и не шалели руки. Сколько я его знал, он большей частью был погружен в себя, сосредоточен. Святая работа вдохновения незримо проходила в нем.

Это крепкое вековое дерево естественно взросло на мощной гранитной основе, скрепленной живыми токами народных страстей, верований, предрассудков и надежд.

«Родился я в 1874 году, 28 июня по старому стилю,— писал в своей книге «Земля и люди» С. ,— полугодовалым ребенком заболел и, как рассказывали мне впоследствии, лежал в люльке, не смыкая глаз ни днем, ни ночью. Выздоровления никто не ожидал. Но я выздоровел. Люлька висела, как и полагалось в смоленской деревне, в скотной хате.

Сюда в студеную пору приводили отелившуюся корову. Под кроватями зимовали овцы с ягнятами. Воздух был спертый, тяжкий. От духоты я часто просыпался и подолгу всматривался в даль через маленькое оконце, выходившее в поле, к гумнам... Когда кто-либо входил или выходил из хаты, удавалось вдохнуть свежего морозного воздуха, он врывался клубами...»

— Когда я впервые потянулся к карандашу,— вспоминал Сергей Тимофеевич,— мне еще и пяти лет не было. Потом, уже в Рославльской прогимназии, я много занимался рисованием.

Выбегу я, бывало, на улицу в родных Каракрвичах, утра холодные, на мне рубашонка да портки, зябко. Гляжу, а кругом стоят росные травы, завороженные, изумрудные, сверкают на солнце. А над землей стелется легкий лучистый пар. Замру я и не дышу почти. А после подальше пробегу и снова встану как вкопанный. В сияющем пруду отражается небо, плавают в нем белогрудые утки и прозрачные облака, а краски все так и переливаются. Совсем уж онемею от восторга, от радостного чувства, что я-то со всем этим составляю одно целое. И хочется мне всем об этом рассказать. А как это сделать — не знаю. Вот тогда и стал я рисовать где попало — на воротах, на заборах — лошадей, коров, сцены из слышанных сказок. Потом мне красок дали — стал иконы малевать.

После окончания гимназического курса я знал, что мне делать дальше. Созрело желание добраться до Москвы и поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества. С караковичских косогоров Москва рисовалась в воображении раем, землей обетованной и загадочной. На семейном совете было решено: пусть хоть один из всей многочисленной семьи будет ученым. Мой дядя, Андрей Терентьевич, поскреб в затылке и сказал:

— Пошлет господь хороший урожай овса и льна, соберусь с силами, дам тебе пятьдесят рублей, и поезжай с богом в свою Москву. Учись! Но не пеняй, если ничего больше посылать не буду. Пора тебе на свои ноги становиться!