С.Т. Коненков. Жизнь, равная веку. Из книги Г. Анисимова «Незаконченные биографии». 1988. Автор: Г. Анисимов

Дом в Москве расположен на углу улицы Горького и Тверского бульвара. Теперь на нем установлена мемориальная доска.

Году в 1959-м или 1960-м посчастливилось мне переступить порог коненковского дома: пришел я к Сергею Тимофеевичу по заданию редакции — взять у него интервью. И с тех пор стал в этом доме частым гостем. Между нами установились добрые отношения, на которых не отражались ни разница в возрасте, ни расхождения во взглядах и оценках, симпатиях и антипатиях. Магнетически притягивали меня в его горячая юношеская страстность, одержимость, преданность своей работе. Он имел к тому времени высшие отличия, был признан, знаменит и мог бы жить вполне спокойно, пожиная плоды славы. Но это не был бы , который отказывался получать пенсию и все разговоры об этом отрубал как топором: «Я художник, а не пенсионер! Я работаю и на покой не собираюсь».

Когда я пришел к нему в первый раз, открыла мне дверь его жена, Маргарита Ивановна. Видимо, в молодости это была стройная, ослепительная красавица — стать и обаяние в ней все еще сохранились. С вежливой сухостью пригласив меня пройти и усадив в диковинное кресло, она сказала: — Я Сергею Тимофеевичу напоминала несколько раз о вашем приходе, но воспринял ли он это? Когда работает, ничего не слышит и не помнит!

Потом из мастерской медленными шажками пришел , мельком и не очень приветливо глянул на меня, обменялся рукопожатьем и опустился в кресло по другую сторону стола. Стол и кресла, как я уже знал, были вытесаны его рукой из огромных пней.

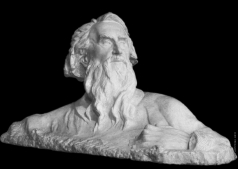

Он посидел немного молча, передыхая и пристально разглядывая меня колким «следовательским» глазом. А я смотрел на Сергея Тимофеевича, и он казался мне ожившим Львом Толстым — такой же величественный, седобородый, взгляд пронзительный, звериный, сидит необыкновенно прямо, для своих преклонных лет крепок — кремень, а не человек! Сам весь белый как лунь — волосы, брови, усы и борода, а щеки с румянцем, ногти розовые. Сидит и барабанит длинными пальцами по столу, словно выжидая момент для броска.

Гляжу я на и понимаю, что мне страшно повезло: встретить такого человека в жизни — большая удача!

А меня все разглядывает, буравит и сверлит, «рентгеновские» его зрачки просвечивают насквозь... И когда мне уже совсем становится не по себе от этого «прощупа», вдруг широко, приветливо, совсем по-свойски улыбается. — Садйтесь-ка рядом со мной,— говорит он неожиданно звонким голосом. - Скажите мне свое имя, фамилию и будем беседовать!

Рефлектор его взгляда мгновенно изменяется, теплеет, начинает струить ровный мягкий свет. Обаяние этого человека безмерно: каждый его жест, каждое движение, слово, улыбка, быстрота реакции заключают в себе притягательную силу. И глядя на Сергея Тимофеевича, беседуя с ним впервые, я начинаю испытывать к нему чувство прочной дружеской привязанности. Чувство это возникло у меня сразу, сохранилось на протяжении тех лет, что я ходил к . И оказалось оно на редкость устойчиво, я испытываю его и сегодня, когда пишу о .

Кроме тех случаев, когда сам художник просил об этом, я не вел почти никаких записей о своих встречах с Сергеем Тимофеевичем. В моей памяти сохранилось много деталей и подробностей того, что я видел и слышал. Ничего не улетело, не растворилось с годами.

В чем же тут дело? Почему облик остался для меня таким живым и привлекательным и теперь? Почему он не поблек и не обесцветился? Зависит, видимо, это прежде всего от масштаба личности и того нравственного заряда, который эта личность в себе несла. Я убежден, что такие люди, как , неизбежны в мире. Это закон мироздания. Время от времени они должны появляться на земле. Их вызывает к жизни потребность общеполезного назначения гениальности.

останется живым для последующих поколений, потому что в его работах целый век и люди, действовавшие в нем.

Когда я впервые переступил порог мастерской — течение времени словно приостановилось. Время вдруг встало вертикально, превратившись в крутой отвесный утес.

Среди своих работ высокий и монументальный казался мне былинным богатырем.

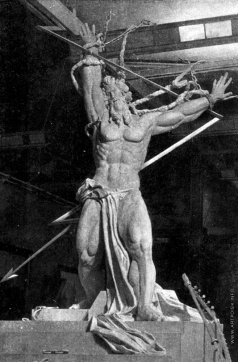

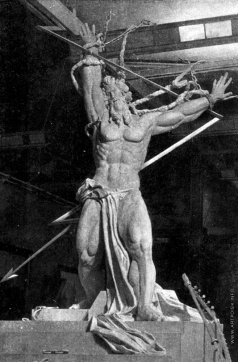

Глядя сегодня на коненковского «Самсона Самсон. 1957Гипс окрашенный», на его «Автопортрет», на такие его шедевры, как «Торс» (1912), «Сон

Самсон. 1957Гипс окрашенный», на его «Автопортрет», на такие его шедевры, как «Торс» (1912), «Сон Сон. 1913МраморГосударственная Третьяковская галерея» (1913), «Паганини» (1915), «Степан Разин со своей дружиной» (1918), «Ф.М. Достоевский

Сон. 1913МраморГосударственная Третьяковская галерея» (1913), «Паганини» (1915), «Степан Разин со своей дружиной» (1918), «Ф.М. Достоевский Ф.М. Достоевский. 1933Гипс тонированныйМемориальный музей-мастерская Коненкова» (1933), «А.Эйнштейн

Ф.М. Достоевский. 1933Гипс тонированныйМемориальный музей-мастерская Коненкова» (1933), «А.Эйнштейн Портрет А.Эйнштейна. 1935Гипс тонированныйМемориальный музей-мастерская Коненкова» (1938), «Паганини

Портрет А.Эйнштейна. 1935Гипс тонированныйМемориальный музей-мастерская Коненкова» (1938), «Паганини Паганини. 1956ДеревоМемориальный музей-мастерская Коненкова» (1954) и ряд других, принесших ему всемирную славу, понимаешь особенно отчетливо, что талант — неуступчив, своенравен, бескомпромиссен и даже деспотичен, а гений — тем паче! И путь гения хорош и приемлем только для него одного, ему невозможно подражать. И как с ровней с ним не встанешь, хоть расшибись! Поэтому и сказал Сергей Тимофеевич, что в его мастерской есть только «коненковское», ему одному присущее. Никому и никогда он не подражал, хорошо понимая, что нужно быть самим собой, а не тщиться стать маленьким «микеланджелочком» или плохоньким «роденчиком». И еще убежден был Мастер, что всяческим подражателям уготовано место в аду. Он очень радовался, что его «Автопортрет

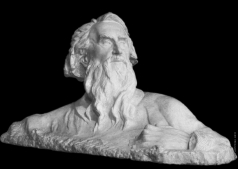

Паганини. 1956ДеревоМемориальный музей-мастерская Коненкова» (1954) и ряд других, принесших ему всемирную славу, понимаешь особенно отчетливо, что талант — неуступчив, своенравен, бескомпромиссен и даже деспотичен, а гений — тем паче! И путь гения хорош и приемлем только для него одного, ему невозможно подражать. И как с ровней с ним не встанешь, хоть расшибись! Поэтому и сказал Сергей Тимофеевич, что в его мастерской есть только «коненковское», ему одному присущее. Никому и никогда он не подражал, хорошо понимая, что нужно быть самим собой, а не тщиться стать маленьким «микеланджелочком» или плохоньким «роденчиком». И еще убежден был Мастер, что всяческим подражателям уготовано место в аду. Он очень радовался, что его «Автопортрет Автопортрет. 1954МраморГосударственная Третьяковская галерея», его разговор с самим собой, его честный взгляд в светлое будущее понят и оценен его современниками. Радость его была понятна, потому что совсем незадолго до «Автопортрета

Автопортрет. 1954МраморГосударственная Третьяковская галерея», его разговор с самим собой, его честный взгляд в светлое будущее понят и оценен его современниками. Радость его была понятна, потому что совсем незадолго до «Автопортрета Автопортрет. 1954МраморГосударственная Третьяковская галерея», когда он выставил «Освобождённого человека

Автопортрет. 1954МраморГосударственная Третьяковская галерея», когда он выставил «Освобождённого человека Самсон. 1957Гипс окрашенный», как бы новую редакцию «Самсона», вокруг этой работы возникла бурная полемика, на сильно нападали. Его упрекали в «самодовлеющей форме», в любовании ею, в упрощении и схематизации, в недопустимой и пагубной условности, которая якобы сильно вредит реалистическому искусству. И критики, которые писали подобное в середине 50-х годов, уже не измеряли работы «вершками», как в 1902 году. Они просто исключали его из списка реалистов. И как когда-то и вступились за «Самсона», за «Освобождённого человека

Самсон. 1957Гипс окрашенный», как бы новую редакцию «Самсона», вокруг этой работы возникла бурная полемика, на сильно нападали. Его упрекали в «самодовлеющей форме», в любовании ею, в упрощении и схематизации, в недопустимой и пагубной условности, которая якобы сильно вредит реалистическому искусству. И критики, которые писали подобное в середине 50-х годов, уже не измеряли работы «вершками», как в 1902 году. Они просто исключали его из списка реалистов. И как когда-то и вступились за «Самсона», за «Освобождённого человека Самсон. 1957Гипс окрашенный» вступился , яростно оспаривая неправедный суд и пристрастных судей, восхищаясь неистовостью, пафосом и величием этой скульптуры. Особенно нравилась лепка рук. Надо сказать, что у самого Сергея Тимофеевича были изумительно красивые руки — удлиненная ладонь, узкие сухие сильные пальцы, необыкновенно чуткие и нервные. Это были одновременно руки труженика, мастерового, лесоруба и руки музыканта, артиста. И такими они предстают в его «Автопортрете

Самсон. 1957Гипс окрашенный» вступился , яростно оспаривая неправедный суд и пристрастных судей, восхищаясь неистовостью, пафосом и величием этой скульптуры. Особенно нравилась лепка рук. Надо сказать, что у самого Сергея Тимофеевича были изумительно красивые руки — удлиненная ладонь, узкие сухие сильные пальцы, необыкновенно чуткие и нервные. Это были одновременно руки труженика, мастерового, лесоруба и руки музыканта, артиста. И такими они предстают в его «Автопортрете Автопортрет. 1954МраморГосударственная Третьяковская галерея». В них словно вселились творящие токи души скульптора. Не случайно художник Чернышев нарисовал руки и использовал этот рисунок во многих своих картинах как символ творческого жара души. Во всех своих произведениях к рукам был особенно внимателен. Никогда не забуду, как однажды я спустился в подвал под квартирой Сергея Тимофеевича, где по щиколотку, а то и по колено скапливались и стояли подпочвенные воды и где были как попало сброшены деревянные и гипсовые работы, которые пропадали от сырости; я наступил на какую-то деревяшку. Нагнулся и поднял маленькую детскую руку резьбы . В ней было столько жизни, грации, неземной воздушной красоты, что глаз не оторвешь! Каким великим и добрым сердцем нужно обладать и какой силой творческого духа, чтобы вызвать к жизни из маленького куска дерева эту теплую ладошку — спокойную, улыбчивую, благозвучную! Я понес ее к Сергею Тимофеевичу и попросил подарить мне, сказал, что подобрал в подвале. Скульптор взял ладошку в руки, долго разглядывал, что-то прикидывал, а потом деловито положил ее в карман халата, словно пропустив мою просьбу мимо ушей.

Автопортрет. 1954МраморГосударственная Третьяковская галерея». В них словно вселились творящие токи души скульптора. Не случайно художник Чернышев нарисовал руки и использовал этот рисунок во многих своих картинах как символ творческого жара души. Во всех своих произведениях к рукам был особенно внимателен. Никогда не забуду, как однажды я спустился в подвал под квартирой Сергея Тимофеевича, где по щиколотку, а то и по колено скапливались и стояли подпочвенные воды и где были как попало сброшены деревянные и гипсовые работы, которые пропадали от сырости; я наступил на какую-то деревяшку. Нагнулся и поднял маленькую детскую руку резьбы . В ней было столько жизни, грации, неземной воздушной красоты, что глаз не оторвешь! Каким великим и добрым сердцем нужно обладать и какой силой творческого духа, чтобы вызвать к жизни из маленького куска дерева эту теплую ладошку — спокойную, улыбчивую, благозвучную! Я понес ее к Сергею Тимофеевичу и попросил подарить мне, сказал, что подобрал в подвале. Скульптор взял ладошку в руки, долго разглядывал, что-то прикидывал, а потом деловито положил ее в карман халата, словно пропустив мою просьбу мимо ушей.